眼科疾患に鍼灸は有効?鍼灸師が効果と施術法を解説

この記事では、当院でよく見る眼科疾患の種類、鍼灸の効果(日常的な眼精疲労と慢性的・難治性疾患での違い)、具体的な施術部位(目の周囲・後頚部・手足のツボ)、通院頻度の目安、そしてご自宅でできるセルフお灸までをわかりやすく解説します。

もくじ

よく見る眼科疾患

鍼灸で対応できる眼科疾患は、眼精疲労による「目の疲れ」「ぼやける」「かすむ」など日常的な不快症状から、難治性の目の病気までさまざまです。目の病気が原因のケースでは、眼科での治療を継続・経過観察しながら鍼灸を併用することで、改善や現状維持を目指します。

眼科疾患の鍼灸効果

眼科疾患における鍼灸では、日常的な不快症状と慢性的・難治性の病気で効果の現れ方が異なります。

日常的な目の疲労

施術直後から、または翌朝に変化を感じることが多いです。

- 視野が明るくなった

- 良く見えるようになった

- 目の重たさが取れた

- 目の奥の痛みが取れた

慢性的・難治性の眼疾患

緑内障や黄斑変性症、網膜色素変性症などでは、劇的な即時効果は少ない一方、定期的な施術により症状や検査数値の改善・維持が期待できます。難治性疾患では「悪化させない」「今の状態をキープする」ことが重要です。半年~1年ごとの検査のみで有効な薬がないケースも多く、不安軽減のために鍼灸を選ばれる方が増えています。

当院で定期施術を続けている方の多くは、急激な悪化なく日常生活を送れています。

眼科疾患の鍼灸

目と全身の血流を高めることで症状改善を図ります。主な施術部位は、目の周囲、後頚部、手足のツボです。

目の周りへの施術

目の周囲の血流を高めることで、網膜や視神経にも好影響が期待できます。黄斑部の浮腫改善、眼圧低下などの効果が見込めます。使用する鍼は非常に細く浅刺で、多くの方が刺激感をほとんど感じません。

後頚部への施術

後頭部は視神経との関わりが深く、目の不調時に首肩のこりや痛みが出やすい部位です。頭と首の境目(後頚部)は重要ポイントで、施術では「ズーン」と響く心地よい感覚を伴い、首肩こりや目の奥の違和感の軽減が期待できます。

手足への施術

手足には目と関連するツボが多く、刺激により顔面部や網膜の血流増加が確認されています。眼疾患の施術に欠かせない部位であり、セルフお灸もしやすいのが特徴です。

鍼灸施術の頻度

症状や病期により異なります。軽度の眼精疲労なら1回~数回で軽減することがあります。軽減後は1~2週間に1回のメンテナンスで、再発予防(頭痛・肩こりの抑制)に役立ちます。

慢性・難治性疾患では、初めは週1~2回から開始し、経過を見ながら2週に1回、月1回の方もいます。顕著な即時効果は感じにくい一方、定期施術を中断すると見え方の悪化を自覚する方も多く、継続・定期的な施術が大事です。

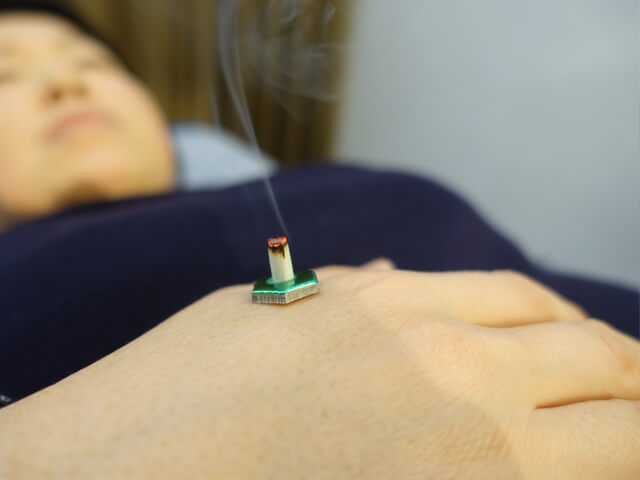

セルフケアのお灸

当院では症状や病期に応じて、週1回・2週1回・月1回などの頻度で施術を行います。施術の合間はご自宅でのセルフお灸を推奨しています。手足のツボに毎日続けることで、良い状態の維持が期待できます。

まとめ

鍼灸は眼科疾患の症状改善や進行抑制に効果があり、頭痛・肩こりなど全身状態の向上も期待できます。根治が難しい・有効なお薬がない疾患に対しても、不安の軽減や生活の質の維持・向上を期待できることがあります。

お困りの症状があれば、まずはお気軽にご相談ください。

->