鍼灸師が解説!低音障害型感音難聴(蝸牛型メニエル病)に効果的なツボと鍼灸治療

「耳が詰まった感じがする」「低い音が聞き取りにくい」などの症状は、低音障害型感音難聴の典型的な症状です。

突然症状が現れることも多く、早めの対応が大切です。この記事では、この病気の特徴や効果的なツボ、鍼灸治療についてご紹介します。

低音障害型感音難聴とは

「話が聞き取りにくくなる」 「耳が詰まっているような感覚がある」 「低音の耳鳴りがしている」といった症状で来院される方が多くいらっしゃいます。

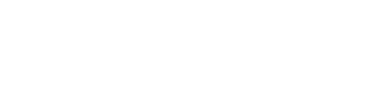

このような症状がある方は、「低音障害型感音難聴(蝸牛型メニエル病)」と診断されることがあります。

低音障害型感音難聴は、突発性難聴のように急に聴力が低下しますが、特徴は低音だけが聞き取りにくくなる点です。また、「蝸牛型メニエル病」とも呼ばれますが、一般的なメニエル病で見られる「グルグル回るようなめまい」は起こらず、低音域の聴力低下のみが主な症状です。

難聴に効果的なツボ

低音障害型感音難聴をはじめ、耳閉感・耳鳴り・聴覚過敏などの症状にも効果が期待できるツボです。心地よいと感じる程度の力で指圧を行うことで耳まわりの血流が促進され、症状の緩和につながります。

- 耳門(じもん):耳の穴の前、口を開けた時にへこむ場所。

- 聴宮(ちょうきゅう):耳門のすぐ下、口を開けるとくぼむ場所。

- 聴会(ちょうえ):耳たぶの付け根の前、少し下にあるくぼみ。

- 角孫(かくそん):耳の上の端、頭皮との境目にあるくぼみ。

- 完骨(かんこつ):耳の後ろの出っ張った骨(乳様突起)のすぐ下のくぼみ。

- 風池(ふうち):後頭部の髪の生え際、首すじの太い筋肉の外側のくぼみ。

- 天柱(てんちゅう):首の後ろ、髪の生え際で首の中央ラインの左右にあるくぼみ。

セルフマッサージ

- 耳門(じもん)・聴宮(ちょうきゅう)・聴会(ちょうえ):人差し指の腹でやさしく押し、円を描くようにゆっくり5回ほどまわします。

- 角孫(かくそん):耳の上のくぼみに親指を当て、軽く押して5秒キープ → ゆっくり離す、を3回繰り返します。

- 完骨(かんこつ):耳の後ろの骨の下に指を当て、下から上に向かってやさしく押しながら10秒間マッサージします。

- 風池(ふうち)・天柱(てんちゅう):両手の親指をくぼみに当て、後頭部を支えるようにしながら、頭を後ろに少し倒して5秒押す → ゆっくり離す、を3回繰り返します。

注意事項

- 強く押しすぎない(痛みが出ない程度が目安)。

- 1回5分以内、1日2〜3回までを目安に行う。

- 発熱・炎症・ケガがある時は行わない。

- めまいや吐き気を感じたらすぐに中止する。

- 症状が続く、悪化する場合は耳鼻科を受診する。

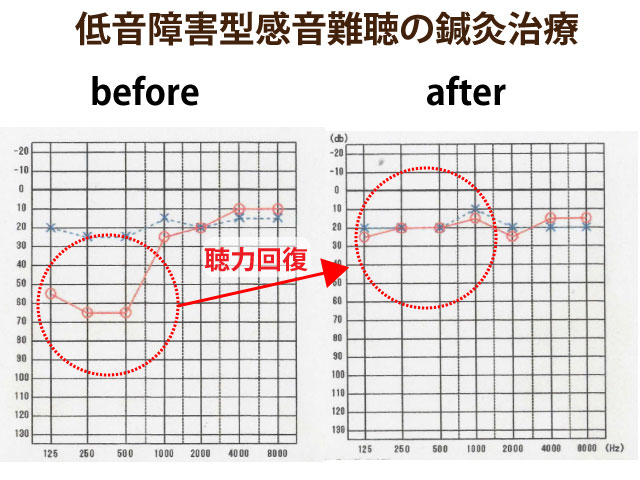

低音障害型感音難聴の鍼灸治療

低音障害型感音難聴は、ストレスや睡眠不足、疲労の蓄積が原因として関与していると考えられています。当院に来院される方も、仕事や育児で疲労が蓄積し、首や肩こりが強いケースが多く見られます。鍼灸治療で首や肩のコリを取り除き、耳まわりの血流を改善することで、聴力は回復しやすくなります。

この病気は早期に鍼灸治療を開始することで、聴力や耳鳴りの改善が期待できます。鍼灸治療は耳鼻科での投薬治療と併用可能ですので、症状が出たらできるだけ早めに治療を始めましょう。

まとめ

低音障害型感音難聴は、低音域だけが聞き取りにくくなる耳の病気で、ストレスや疲労、自律神経の乱れが関与していることが多くあります。症状が現れたら早めに耳鼻科で診察を受け、必要に応じて鍼灸治療を併用することで回復が期待できます。ツボ押しは自宅でできるセルフケアとして有効で、耳まわりや首肩の血流改善にも役立ちます。早期の対応が聴力回復の鍵となります。