背中の痛み・コリに効果的な鍼灸

長時間のデスクワークなどで疲労が溜まると、「背中・背筋が張る」「背筋が凝る」「背中に鉄板が張り付いているような感じがする」このような症状で悩んでいる方が少なくありません。

この記事では、背中のコリや痛みが起こる原因とそのメカニズム、背中に関わる代表的な筋肉やツボ、自宅でできるセルフお灸の方法、さらに専門的な鍼灸施術による根本改善の流れまでを詳しく解説します。

「慢性的な背中の張りやコリから解放されたい」「セルフケアではなかなか改善しない」という方は、ぜひ参考にしてください。

もくじ

背中のコリ・痛みの原因とメカニズム

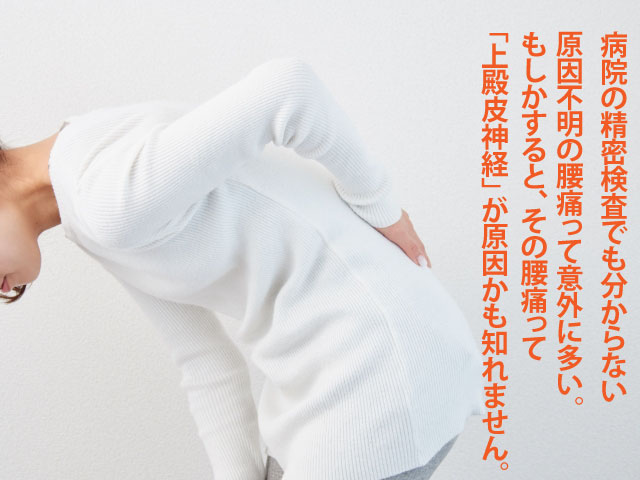

背中のコリや痛みは、主に血流不足・筋肉の過緊張・神経バランスの乱れによって起こります。特に近年はデスクワークやスマホ操作など、同じ姿勢を長時間続けることで悪化するケースが増えています。

よくある原因

- 長時間の同一姿勢:座りっぱなしで筋肉が硬直し、血流が滞ります。

- ストレス・自律神経の乱れ:交感神経が優位になり、筋肉が緊張状態に。

- 冷え:血行不良が起き、老廃物が筋肉に溜まりやすくなります。

- 運動不足や筋力低下:姿勢を支える筋力が弱くなることで背中に負担が集中。

悪化するメカニズム

長時間同じ姿勢を続けると、背中の筋肉(特に脊柱起立筋)が常に緊張状態となり、血管が圧迫されて血流が悪化します。

血流が悪くなると酸素や栄養が筋肉に届かず、疲労物質が蓄積。これが「コリ」や「痛み」として現れます。

また、ストレスが加わると自律神経のバランスが崩れ、交感神経が過剰に働くことで筋肉の緊張がさらに強まり、悪循環を生みます。

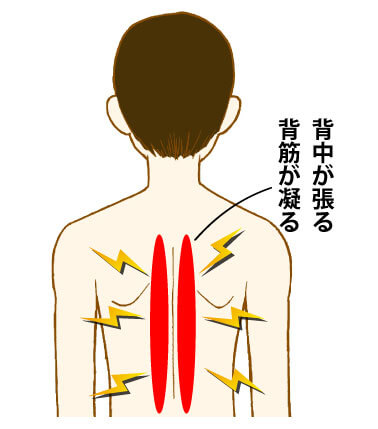

背中のコリと脊柱起立筋

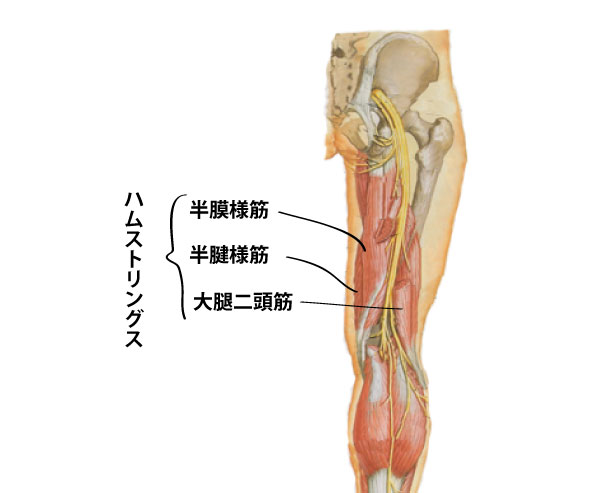

背中の張りやコリを感じる場所は、多くの場合、脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)が固くなっていることが原因です。

脊柱起立筋は、首の骨(頚椎)から骨盤まで背骨に沿って伸びる細長い筋肉の集まりで、棘筋(きょくきん)・腸肋筋(ちょうろくきん)・最長筋(さいちょうきん)の3つで構成されています。

この筋肉は上半身をまっすぐに保ち、姿勢を維持するために常に働いています。また、体を後ろに反らす動き(のけぞる動作)でも重要な役割を果たします。

しかし、長時間の同じ姿勢や疲労、ストレスによる過緊張が続くと、脊柱起立筋が硬くなり血流が悪化します。これが背中の痛みや強い張りとして現れ、悪化すると肩こりや腰痛の原因にもつながります。

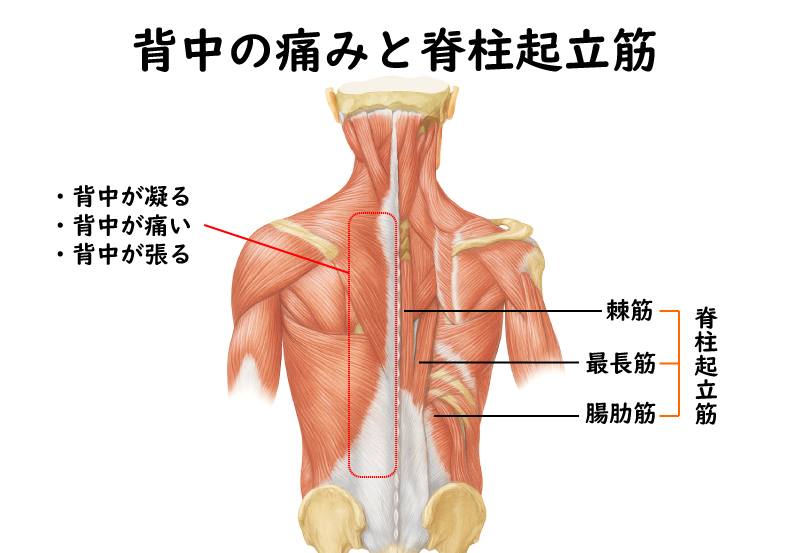

背中のコリに効果的なツボ(華陀夾脊穴と膀胱経)

背中には脊柱起立筋に沿ってツボが並びます。なかでも華陀夾脊穴(かだきょうせきけつ)や膀胱経(ぼうこうけい)は背中の痛みや張りに用いられる代表的なツボで、肩こり・腰痛・自律神経の不調にも応用されます。

自分でお灸をやってみよう

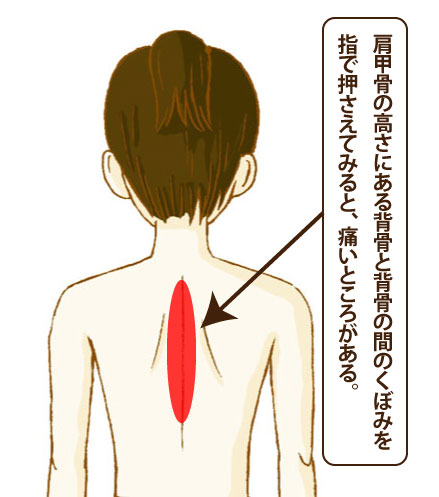

自分がつらいと感じる背中の場所にお灸をやってみましょう。

ご家族などに手伝ってもらい、背中を指で押さえていき、とくに痛かったり、つらく感じるところにマジックで印をつけます。そして、そこにお灸をしてみましょう。

お灸の熱が血行を促進し、背中の筋肉のコリを和らげてくれます。

■ お灸についてもっと知りたい方へ

背中のコリに効果的な鍼灸

背中の痛みやコリには、華陀夾脊穴(かだきょうせきけつ)や膀胱経など背部のツボに加え、首・腰・手足のツボを組み合わせて施術します。

鍼は筋肉や神経の深部に直接働きかけるため、頑固なコリや深部の血流障害にも効果的です。

筋肉がやわらかくなることで血液や酸素の流れが改善され、疲労物質や老廃物が排出されやすくなります。

その結果、背中のつらさが和らぐだけでなく、「肩こりが軽くなった」「体が軽くなり呼吸がしやすくなった」などの声もいただいています。

■背中のコリや痛みに鍼をするメリット

- 深部の筋肉まで直接アプローチできる

- 血流を促進して老廃物を排出しやすくする

- 自律神経を整えてストレス性のコリにも対応

- 全身のツボを組み合わせて根本原因にアプローチ

- その場しのぎではなく持続的な改善が期待できる

まとめ:背中のコリを「原因から整える」

背中のコリや痛みは、血流不足・筋肉の過緊張・自律神経の乱れが重なって起こりやすく、長時間の同一姿勢で悪化します。

まずはセルフお灸や姿勢ケアで血行を促し、日常の負担を減らすことが大切です。

一方で、頑固な張りや深部の痛みには、華陀夾脊穴や膀胱経を中心とした鍼灸で、背中だけでなく首・腰・四肢も含めて全身を整えるアプローチが有効です。

深部の筋緊張に直接働きかけ、再発しにくい状態づくりをめざします。