【おすすめ】突発性難聴に効くツボ「完骨」セルフケア

突発性難聴は前触れなく片耳の聴力が低下するため、不安になりやすい疾患です。まずは耳鼻科での早期診断・治療が最優先となります。

そのうえで、耳周囲・首肩の緊張をゆるめるセルフケアや鍼灸が症状の緩和に役立つ場合があります。

この記事では、突発性難聴に役立つ代表的なツボと完骨(かんこつ)の探し方、セルフマッサージ・台座灸の方法を紹介します。

もくじ

突発性難聴とは?

突発性難聴は、前触れなく片耳の聴力が急に低下する病気です。「朝起きたら片耳が聞こえない」みたいな感じで気づきます。

発症前後にみられやすいサイン:

- 耳がつまったように感じる(耳閉感)

- 「キーン」「ボー」といった耳鳴り

- グルグル回るようなめまい、吐き気

治療は時間との勝負です。できるだけ早く耳鼻科で適切な診断と治療を受けてください。開始が遅れるほど聴力の回復は難しくなり、後遺症が残るリスクが高まります。

ステロイド治療をしても回復が思わしくない場合、鍼灸治療を併用して受ける方もいます。耳周囲や首肩の緊張、自律神経の乱れに着目し、症状の緩和と回復をめざしていきます。

鍼灸治療で聴力回復

突発性難聴は鍼灸でも難治に分類されますが、病院治療だけでは改善が乏しい場合に、鍼灸で回復がみられるケースもあります。

原因は内耳の血流障害やウイルス感染とされます。一方で鍼灸では、耳周り・首肩の筋緊張や自律神経の乱れも関与すると考え、次のような施術を行います。

- 耳周囲・首肩のこりをゆるめて血流を促す

- 自律神経(交感・副交感)のバランスを整える

- 耳周辺の要点(ツボ)に集中的にアプローチする

これらにより、聴力の回復や耳鳴り・耳閉感の軽減につながる場合があります。

鍼灸は早く始めるほど、回復の可能性が高まります。耳鼻科での治療と併用しながら受けることをおすすめします。

突発性難聴に効くツボ

突発性難聴の鍼灸治療では、首や肩まわりのツボを中心に施術します。ここでは代表的なツボ「完骨(かんこつ)」を、初心者でも迷わない探し方とセルフケアの方法つきで紹介します。

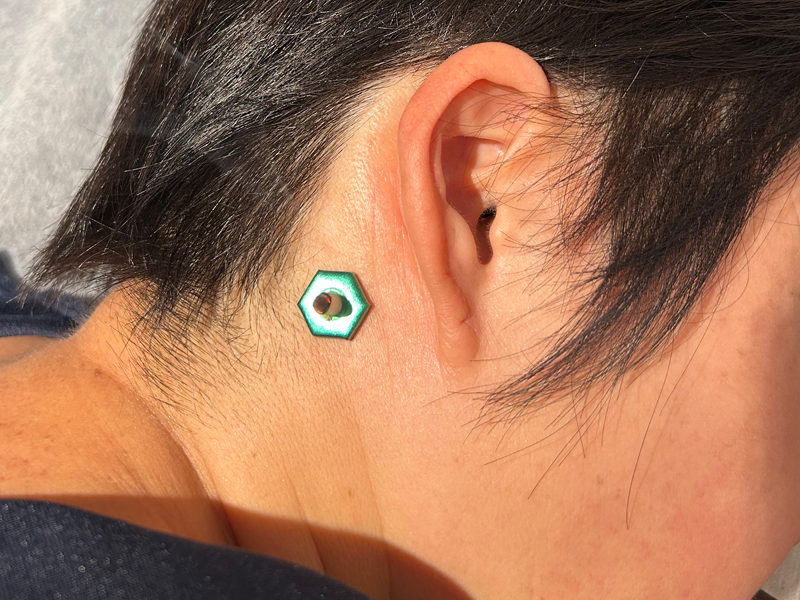

完骨(かんこつ)の場所

完骨は、耳の後ろの出っ張った骨(乳様突起)の「いちばん下の端」から、指を少しだけ後ろ下にすべらせた所の小さなくぼみにあります。軽く押すと「痛気持ちいい」感じがします。

完骨へのセルフマッサージ

- 親指の腹で完骨をとらえ、3〜5秒ゆっくり押す→離すを5〜10回。

- または、親指の腹で小さな円を描くように10〜20回やさしくほぐす。

- 左右それぞれ2〜3セット(全体で2〜3分)。痛み10段階のうち3〜4程度のやさしい圧で。

頻度の目安:1日1回〜隔日。入浴後など筋肉が温まっている時がおすすめ。

完骨へのセルフお灸(台座灸)

はじめての方は低温タイプの台座灸(せんねん灸など)を使い、熱さは「じんわり」を基準にしましょう。

- 皮膚の汗や皮脂を軽く拭き、完骨のポイントに台座灸を垂直に貼る。

- 点火後、熱すぎる前に外せるよう手の届くように準備しておく。

- 完骨に1〜3壮行う。

頻度:1日1〜2回を目安。

セルフケアの注意点

- 急な難聴はまず耳鼻科での診断・治療が最優先。セルフケアは併用の補助に留めてください。

- マッサージは押しすぎ、お灸は熱すぎはNG。

- お灸は風呂上がりすぐは避けましょう。

まとめ

急な難聴はまず耳鼻科での治療が最優先。セルフケアや鍼灸は併用の補助として取り入れましょう。

完骨の位置を確認し、やさしい圧のマッサージや低温タイプの台座灸を左右1〜3壮を目安に、無理なく継続することがポイントです。

痛み・めまいの悪化や皮膚トラブルが出たら中止し、専門家に相談を。早期から正しいケアを重ねることが、回復のチャンスを高めます。