耳のつまり(耳閉感)に効くツボ

「耳がつまった感じがする」「耳の中が圧迫される」「耳閉感がある」「耳に水が入ったように感じる」「耳の奥が痛い」

こうした耳の閉塞感は、耳の病気からくることもありますが、それ以外に首・肩こりや自律神経の乱れと関連することがあります。当院では鍼灸で血流と自律神経のバランスを整え、耳のつまり(耳閉感)の改善をめざします。この記事では、耳のつまりに効く代表的なツボ〈完骨〉の位置と押し方、セルフマッサージのコツ、そして鍼灸治療でのアプローチをわかりやすく解説します。

もくじ

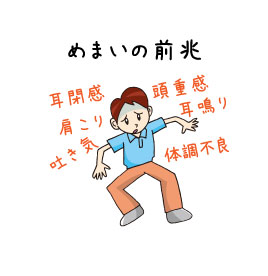

耳がつまる原因とは?

耳のつまり(耳閉感)の原因は、大きく次の3つに分類できます。

- 耳鼻科的な病気

メニエール病/突発性難聴/中耳の炎症/耳管開放症など。 - 首・肩こり

首・肩こりが原因で耳周囲の血流や神経に影響して、こもった感じや圧迫感がある。 - 自律神経の乱れ

体調やストレス、朝だけ耳がつまるなど波があることも多い。

首肩が凝ったり、自律神経が乱れるとなぜ耳がつまる?

耳の病気などで耳管機能が低下すると耳閉感が生じますが、首肩のこりや自律神経の乱れが影響して耳のつまり感が強まることもあります。

首肩の筋緊張で顎・のど周りが硬くなると耳管の開閉が妨げられ、血流・リンパの滞りから鼻咽頭〜耳周囲がむくみ、耳管が相対的に狭くなりやすくなります。

さらに疲労・ストレス・睡眠不足で自律神経が乱れると、耳管機能や内耳循環が変動し、朝夕で強まるなど症状に波が出ることがあります。

耳のつまりに効くツボとは

耳のつまり(耳閉感)に悩む方は、首や肩の筋緊張や自律神経失調を併発しているケースが少なくありません。

まずは首・肩こりの緩和と自律神経の調整が重要です。ここでは、鍼灸でよく用いる代表的なツボをご紹介します。

【完骨(かんこつ)】耳の後ろにある出っ張った骨(乳様突起)の下端・後ろ側のくぼみにあります。完骨は耳のつまりのほか、首・肩こり、めまい、耳鳴り、難聴、頭痛にも用いられるツボです。

■セルフマッサージ

心地よい強さで数十秒ほど指圧を数回繰り返し行いましょう。また完骨以外でも耳の周りを押さえてみて、心地よく感じる場所も指圧してみましょう。

耳のつまり(耳閉感)の鍼灸治療

耳がつまる原因が耳鼻科的な問題(突発性難聴/急性低音障害型難聴/メニエール病/耳管狭窄症/耳管開放症など)であれば、まずは耳鼻咽喉科での治療が基本となります。

ただ、治療を受けても違和感が長引く場合に、鍼灸で症状軽減がみられるケースもあります。

鍼灸では、首や肩、手足のツボへ刺激を行い、耳内部の血流改善と自律神経の安定化を図ることで耳閉感の緩和をめざします。

詳しくは院内ページをご覧ください:

耳のつまり(耳閉感)の鍼灸治療の流れとポイント

鍼灸治療の症例

首肩こりによるもの

■40代女性

1週間前から耳のつまった感じ。耳鼻科では異常なし。長時間のPC作業で首肩のこりが強く、疲労時に耳閉感が増す。

鍼灸施術:首〜肩・顎まわりの筋緊張をやさしく緩め、自律神経のバランスを整える方針。1日おきに来院。

経過:1回目の施術後に耳閉感が半減、2回目にさらに2〜3割軽減。3回目にはほぼ消失。首肩のこりも軽減。

自律神経の乱れによるもの

■30代女性

1か月前から耳の中に水が入ったようなこもった感じがある。耳閉感は波があり、気にならない時もある。疲れてたり、睡眠不足の時に耳閉感・圧迫感を強く感じる。耳鼻科検査は異常なし。もともと自律神経失調症で体調も良くない。

鍼灸施術:首のこりを中心に全身を調整し、リラックス重視の刺激で自律神経の乱れを整える。週1回の施術と自宅では毎日お灸を実施。

経過:4回目で耳閉感が約3割軽減。その後は良い日・悪い日を繰り返したが、2か月(8回目)でほとんど気にならない程度に。体調の良い日も増えている。

耳の病気によるもの

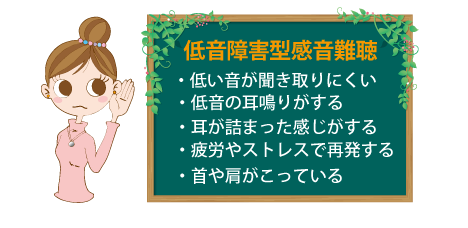

■40代女性(低音障害型難聴)

5日前から左の耳閉感と低音の聞こえづらさ。耳鼻科で低音障害型難聴と診断され服薬中だが改善乏しく、鍼灸を併用。

鍼灸施術:首〜耳周囲の循環促進と全身調整を目的に、負担の少ない刺激で施術。

経過:2〜3日おきに施術し、耳閉と低音耳鳴りが自覚的に軽減。2週間後には耳閉感・耳鳴り・聴力ともに回復し、日常生活・仕事の支障はほぼ解消。再発予防として2週に1回の通院を継続。

鍼灸治療について

原因はさまざまですが、いずれの症例も首肩の緊張をゆるめて自律神経を整える施術が、耳のつまりの軽減につながりました。

効果に個人差があり、すべてのケースで改善するわけではありませんが、耳鼻科での治療を最優先で、鍼灸の併用を検討する価値はあると思います。

動画で解説:耳のつまりに効くツボ

耳のつまり対策に役立つツボを動画で解説しています。

まとめ

耳のつまり(耳閉感)は、耳鼻科的な要因に加え、首・肩の筋緊張や自律神経の乱れが重なって起こりやすい症状です。

まずは耳鼻科の評価を受けたうえで、日常では〈完骨〉を中心としたやさしい指圧でセルフケアしてみましょう。

また、必要に応じて鍼灸で循環と自律神経の調整を図ると改善が期待できます。