冷え性と自律神経失調症は関係ある?乱れたバランスを整える方法

「いつも手足が冷えている」

「季節に関係なく、体が冷たく感じる」

「なんとなく疲れが取れず、気分もすぐれない…」そんな“冷え性”の症状、もしかしたら「自律神経の乱れ」と関係しているかもしれません。

実は、冷え性と自律神経失調症はお互いに深く影響し合うと考えられており、どちらか一方を放っておくことで体全体のバランスが崩れやすくなります。

この記事では、冷え性と自律神経失調症の関係や、症状を和らげるためにできる生活習慣・セルフケア・鍼灸について分かりやすく解説します。

もくじ

冷え性と自律神経失調症の関係とは?

自律神経は、体温調節や血流のコントロールを担う大切な働きをしています。

しかしストレス・不規則な生活・ホルモンバランスの乱れなどで、自律神経がうまく機能しなくなると

- 血管が必要以上に収縮する

- 体の末端(手足など)まで血液が届きにくくなる

といったことが起こり、冷え性の症状につながると考えられています。さらに、冷えが続くと血流が悪化し、自律神経への負担が増し、疲れ・不眠・胃腸の不調などの不定愁訴が現れることも。

つまり、冷え性と自律神経失調症は「どちらが原因・どちらが結果」というよりも、“互いに悪循環を生む関係”と言えます。

冷え性や自律神経失調症の症状

冷え性や自律神経失調症では、以下のような症状が見られることがあります。これらは一時的な体調不良として見過ごされがちですが、慢性的に続く場合は日常生活や仕事のパフォーマンスにも影響を及ぼします。

また、症状が重なることで疲労感やストレスがさらに強まり、悪循環に陥ることも少なくありません。

【冷え性のよくあるサイン】

- 手足の先が冷たい

- 夏でも足元が冷える

- 肩こり・頭痛が起こりやすい

- 胃腸の不調(便秘・下痢など)

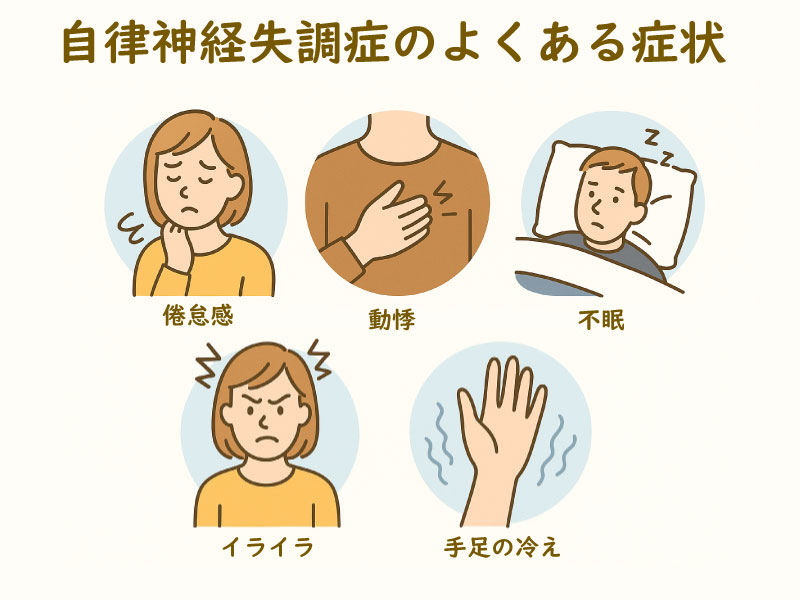

【自律神経失調症の主な症状】

- 倦怠感・疲れが抜けない

- 動悸、息切れ

- 不眠、寝つきの悪さ

- イライラ、不安感、集中力低下

- 手足の冷え・しびれ

もし、両方のチェック項目に当てはまるなら、体の内側のバランスが崩れているサインかもしれません。

自律神経のバランスを整えるためにできること

冷え性・自律神経の乱れ、どちらも体全体の「めぐり」を意識してケアしていくことが大切です。

1. 規則正しい生活リズムを意識する

朝起きる時間と夜眠る時間をなるべく一定にすることで、自律神経のリズムも整いやすくなります。とくに就寝前のスマホやパソコンは脳を刺激しやすいため、寝る1時間前はデジタルデトックスを意識すると、リラックスしやすくなります。

2. 体を温める習慣を持つ

シャワーだけで済ませず、38〜40℃のぬるめのお湯に15分ほどつかることで、体の深部までしっかり温まり、自律神経の副交感神経が優位になりやすくなります。また、首・手首・足首の「3つの首」は血管が皮膚の近くにあるため、冷えると体全体が冷えやすくなります。レッグウォーマーやストールなどで温めるのもおすすめです。

3. 軽い運動を取り入れる

運動は自律神経を整えるうえでも非常に有効です。特にウォーキングやストレッチなどの軽めの有酸素運動は、血流を促し、冷えの改善や気分転換にもつながります。

「頑張る運動」ではなく、「心地よいと感じる程度」が継続のコツです。

4. 食事も“温める”意識で

食事も冷え対策には欠かせません。以下のような食材を意識して取り入れてみましょう。

- 根菜類(ごぼう・にんじん・れんこんなど):体を内側から温め、腸内環境も整えやすい。

- しょうが・にんにく・ねぎなどの薬味:血行を促進し、胃腸の働きを助けます。

- 味噌・甘酒・ぬか漬けなどの発酵食品:腸内環境を整えることで、自律神経のバランスにも良い影響が期待されます。

また、冷たい飲み物や生野菜のとりすぎは内臓を冷やしてしまうため、温かいスープや蒸し野菜などを意識するとよいでしょう。

ツボ刺激や鍼灸も選択肢のひとつ

「セルフケアだけでは整いにくい」「もっと体の内側から整えたい」――そんな方には、ツボへの刺激や鍼灸を取り入れるのも有効な方法です。鍼灸は、血流や自律神経のバランスを整え、体の内側から回復力を引き出すサポートになります。日常のセルフケアと組み合わせることで、より安定した体調を目指せます。

こんな研究データがあります。就寝前にセルフお灸を毎日1か月続けた結果、手足の冷たさなどが大きく改善しました。

■お灸の効果

- 手足の冷たさのつらさが大きくやわらいだ

- だるさやむくみなどの不調も軽くなった

- 手足が冷えにくい状態になった

女性49人を対象に、足のツボ(足三里・三陰交・湧泉)へ毎晩1回、1か月温灸を続けたグループは、レッグウォーマーだけのグループよりも、手足の冷たさのつらさが大きくやわらぎ、だるさ・むくみなどの不調も軽くなりました。

出典:辻内恵子ほか,日本東洋医学雑誌(Kampo Medicine)72(4):341–348,2021

冷え性・自律神経の乱れに効くツボ

- 合谷(ごうこく):手の甲にあるツボ。手の冷えや頭痛肩こりの改善

- 足三里(あしさんり):膝下にあり、身体を元気にする、胃腸の働きを改善

- 三陰交(さんいんこう):内くるぶしの上にある、足の冷えや婦人科系疾患によく使う

これらのツボ以外にも体調や体質に合わせて、効果が期待できるツボがあります。

冷え性・自律神経失調症の鍼灸治療の流れと特徴

冷え性に対する鍼灸は血流と自律神経のバランスを整えて“冷えにくい体”を目指します。

鍼の刺激はやさしく、温灸も併用。施術後は手足がぽかぽか、体が軽いと感じる方が多いです。

通院ははじめのうちは週1もしくは2週に1回行います。慢性の方は数か月の継続が目安ですが、数回で変化が出る場合もあります。効果に個人差はあります。

手足の冷えに悩む女性72人を対象とした臨床試験で、鍼や電気鍼を受けた人は、受けていない人よりも「冷えが改善」、「日常生活が過ごしやすくなる」、そしてその効果も持続しました。

(出典:Kwon NY, et al., PLOS ONE. 2024)

症状が落ち着いたら月1〜2回のメンテナンスや自宅での温灸で状態を維持し、再発を予防します。

鍼灸は冷えによる不調を整えるだけでなく、ストレスに負けにくい体調づくりもサポートします。

まとめ|冷えも自律神経も“バランス”がカギ

冷え性も、自律神経の乱れも、「体がちゃんと休めていない」「めぐりが滞っている」ことのサインかもしれません。

冷えや不調を“体質だから仕方ない”と放置せず、生活リズム・食事・運動、そして必要に応じて鍼灸なども取り入れながら、自分の体と丁寧に向き合うことが大切です。

毎日の小さな習慣が、ゆっくりとバランスを整える第一歩になります。冷えや不調が気になる方は、今日からできることを始めてみてくださいね。

関連記事