梨状筋症候群(お尻の痛み)

「お尻の奥が痛い」「座っているとしびれる」「骨盤まわりが重だるい」などの症状は、お尻の筋肉(梨状筋や殿筋群)のコリや緊張が関与していることがあります。硬くなった筋肉やツボに直接アプローチし、血流改善と神経の圧迫軽減を目指します。

本記事では、梨状筋症候群の原因・症状、関連する殿筋群や効果的なツボの紹介、そして鍼灸施術についてをわかりやすく解説します。

梨状筋症候群とは

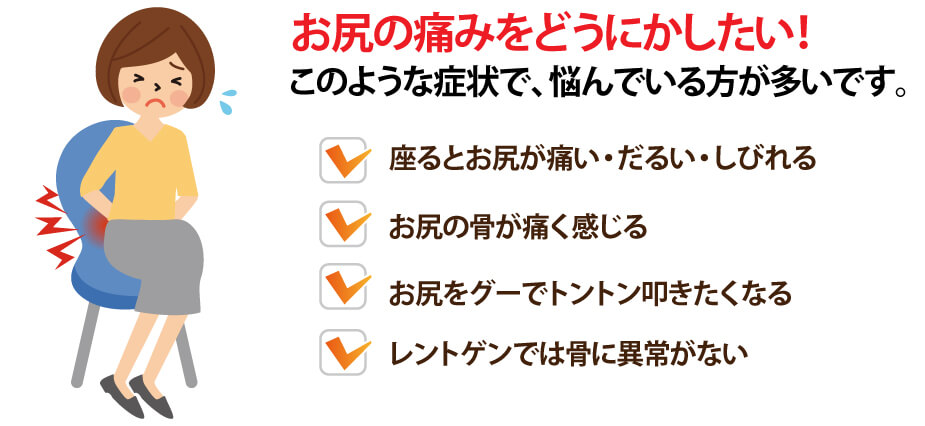

「お尻の奥の方(深部)がおもだるい」や「お尻の骨が痛い」と表現する人もいます。長時間のデスクワークや運転など、座り仕事の方に多いです。

病院での検査(レントゲン、MRI)で特に異常がない場合は、お尻や腰の筋肉が硬くなることで、お尻の痛み・しびれなどの症状が出ることがあります。

病名としては「坐骨神経痛」や「梨状筋症候群」と言われることもあります。

その他、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、変形性腰椎症などでも起こります。

【お尻の痛みで悩んでいる方のよくある症状】

梨状筋症候群とお尻の筋肉

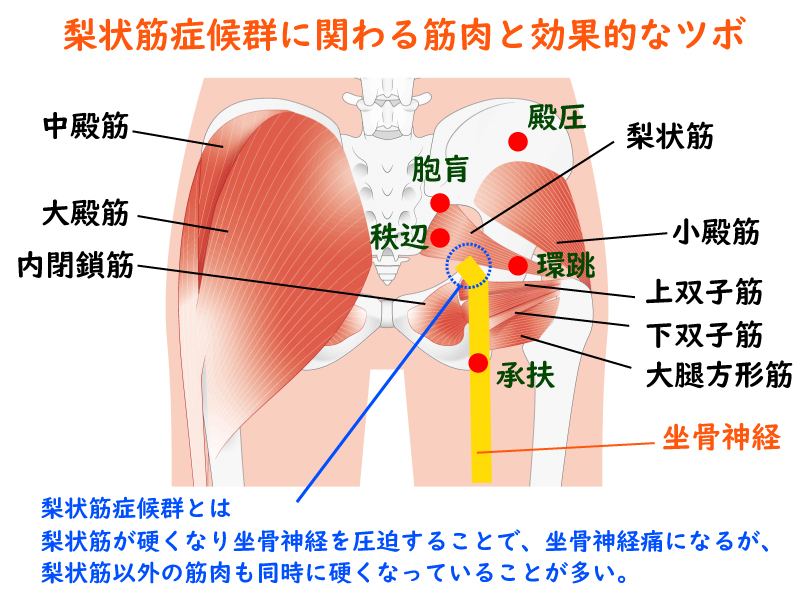

お尻には主に4つの筋肉があります。

- 大殿筋(だいでんきん):殿筋群の中で最も大きく、最も表層にあります。

- 中殿筋(ちゅうでんきん):大殿筋の1つ下層にあり、殿筋群の中で真ん中に位置します。

- 小殿筋(しょうでんきん):中殿筋よりも下層にあるインナーマッスルです。

- 梨状筋(りじょうきん):殿部筋肉の最下層にあり、小殿筋のさらに下を走ります。梨状筋の下には坐骨神経があります。

梨状筋症候群は、梨状筋が硬くなり、真下にある坐骨神経を圧迫することで、お尻・太もも裏・ふくらはぎ・足裏などに痛みやしびれが出る状態を指します。

梨状筋症候群は「梨状筋」だけが硬くなって起こるわけではなく、大殿筋・中殿筋・小殿筋も硬くなっていることが原因となる場合があります。

梨状筋症候群に効果的なツボ

梨状筋症候群の鍼灸施術では、坐骨神経の走行に沿ったツボや殿部深層筋に関連するツボを刺激し、筋肉の緊張をゆるめて血流を促進します。特に以下のツボは、殿筋群のこりや神経圧迫の改善に効果的です。

- 秩辺(ちっぺん):お尻の中央よりやや外側にあり、坐骨神経痛の代表的なツボ。梨状筋の緊張をゆるめ、太ももへの放散痛を軽減します。

- 胞肓(ほうこう):骨盤中央付近に位置し、殿部の深部循環を改善。冷えや鈍痛に効果があります。

- 環跳(かんちょう):股関節のやや外側にあり、殿筋群全体の血流促進に有効。長時間座ることで起こるお尻のしびれや痛みにも使われます。

- 承扶(しょうふ):太もものつけ根裏側に位置し、坐骨神経が通るライン上の重要なツボ。足のしびれや放散痛の改善に有効です。

- 殿圧(でんあつ):お尻の筋肉全体を緩める目的で使う圧痛点。個々の筋肉バランスを整える補助点として用います。

これらのツボを中心に鍼をすることで、梨状筋をはじめとする殿筋群の柔軟性を回復させ、坐骨神経の圧迫をやわらげていきます。

梨状筋症候群の鍼灸

お尻の痛みに対する鍼灸施術では、お尻の筋肉のコリ・圧痛点・ツボを丁寧に刺激して、筋肉の緊張をゆるめながら血流を改善していきます。特にデスクワークや長時間の運転などでお尻の筋肉が硬くなると、表面だけでなく深い部分の筋肉までこわばり、坐骨神経を圧迫してお尻の奥に痛みやしびれを感じることがあります。

こうした筋肉由来の痛みの場合、病院で検査を受けても骨や椎間板に異常が見つからないことが多く見られます。また、椎間板ヘルニアや骨の変形と診断されていても、実際には筋肉の硬さや血流の滞りが症状を悪化させているケースも少なくありません。

鍼灸では、深部の筋肉までしっかりと刺激を届けることで、梨状筋をはじめとした殿筋群の柔軟性を取り戻し、神経の圧迫をやわらげることを目的としています。

施術を継続すると、徐々にお尻の嫌な痛みが改善し、長時間のデスクワークなどでもお尻をトントンと叩きたくなるような感じが軽減していきます。

まとめ

梨状筋症候群は、筋肉のこりが神経を圧迫することで起こるお尻の痛み・しびれです。鍼灸では、深部の筋肉までアプローチできるため、マッサージやストレッチで改善しにくい症状にも効果が期待できます。

痛みが長引く場合は、早めに鍼灸で筋肉の緊張をゆるめ、神経の通り道を整えることが回復への近道です。「坐骨神経痛」と診断された方も、筋肉の状態を見直すことで改善がみられるケースが多くあります。