冷え性の鍼灸治療

冷え性で悩んでいる方は非常に多く、「手足が冷える」「お腹や腰が冷たい」「体全体が冷えて眠れない」など、症状はさまざまです。特に女性に多いとされますが、最近では50〜60代の男性でも冷えを訴える方が増えています。

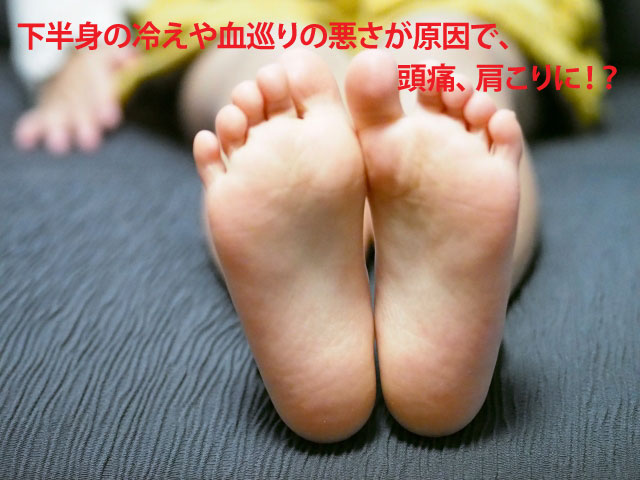

冷え性は単に体温が低いだけでなく、血流や自律神経、ホルモンバランスの乱れなど、体の内側の働きが関係しています。放っておくと肩こり・頭痛・不眠・むくみなどの不調を引き起こすこともあり、体質そのものの改善が大切です。

この記事では、冷え性の主な原因と東洋医学でのタイプ別の見方、セルフチェック方法、そして鍼灸による改善アプローチについて詳しく解説します。

もくじ

冷え性の原因とは

冷え性の原因は「血行不良」であることが多いです。

血流が悪くなる原因としては、自律神経の乱れやストレスが考えられます。また、女性の場合はホルモンバランスの影響も大きいです。

さらに、運動不足や筋肉量の少なさによって体内で作られる熱量が少なくなり、これらの要因が重なって冷えを引き起こします。

東洋医学でみる冷え性のタイプ

東洋医学では、冷え性を単なる「体温の低下」とは考えず、体のバランスの乱れとして捉えます。

- 気虚タイプ:体力がなく、すぐ疲れる。手足が冷たい。

- 血虚タイプ:血の巡りが悪く、顔色が悪い。生理痛がある。

- 陽虚タイプ:冷えが強く、冬が苦手。温めても冷えが戻る。

タイプを見極めて、それぞれに合ったツボやお灸を選ぶことが大切です。

冷え性タイプ別セルフチェック

冷え性には、体の状態によって「気虚タイプ」「血虚タイプ」「陽虚タイプ」などがあります。以下のチェック項目で、あなたの冷えのタイプを確認してみましょう。

| チェック項目 | 気虚タイプ | 血虚タイプ | 陽虚タイプ |

|---|---|---|---|

| 体の特徴 | 疲れやすく、だるい | 顔色が悪く、唇が白っぽい | 手足だけでなく腰やお腹も冷える |

| 体温の傾向 | 平熱が低い(36℃以下) | 冷えと同時に立ちくらみや貧血気味 | 寒がりで、冬に体調を崩しやすい |

| 精神面 | 気力が出にくい・集中できない | 不安感が強く、眠りが浅い | 元気がなく、常にぼーっとする |

| 食欲・消化 | 胃もたれしやすい、食欲がない | 食後に眠くなる、甘い物が好き | 冷たい飲み物でお腹を壊しやすい |

| その他の症状 | 風邪をひきやすい | 生理不順・月経痛がある | むくみやすく、下痢しやすい |

※2つ以上あてはまる列が、あなたの冷え性タイプの可能性が高いです。

タイプを知ることで、あなたに合ったツボやお灸、生活改善の方法が見えてきます。冷え性タイプ別のおすすめツボをご紹介します。

タイプ別に効果的なツボの紹介

① 気虚タイプ(エネルギー不足による冷え)

身体を温める「気(エネルギー)」が不足しているタイプです。疲れやすく、食欲が落ちやすい傾向があります。

- 足三里(あしさんり):膝の外側、指4本分下。体全体の気を補い、免疫力も高めます。

- 関元(かんげん):おへそから指3本分下。体の中心を温め、元気を補います。

② 血虚タイプ(血の不足・血流の滞りによる冷え)

血の巡りが悪く、手足の冷えや肩こり、顔色の悪さが出やすいタイプです。生理痛や貧血傾向の方にも多くみられます。

- 三陰交(さんいんこう):内くるぶしの上、指4本分の位置。血流とホルモンバランスを整えます。

- 太衝(たいしょう):足の甲で、親指と人差し指の間のくぼみ。血の巡りを促進します。

③ 陽虚タイプ(深部からの冷え)

体の内側から冷えているタイプで、腰や下腹部の冷え、むくみや倦怠感が出やすい傾向があります。慢性的な冷えに要注意です。

- 命門(めいもん):へその真裏(腰の中央部)。腎を温め、生命エネルギーを高めます。

- 太谿(たいけい):内くるぶしとアキレス腱の間。腎の働きを高めて全身を温めます。

冷え性にセルフお灸

当院では鍼灸治療と同時に、自宅でのセルフお灸もおすすめしています。ツボの場所は自分の冷え性タイプに合った部位に行いましょう。

どのタイプか分からない場合は、足三里と三陰交にお灸をするのがおすすめです。

お灸は毎日続けることで体調が整い、冷え性の改善につながります。

ある研究では、女性49人を対象に足のツボ(足三里・三陰交・湧泉)へ毎晩1回、1か月温灸を続けたグループは、レッグウォーマーだけのグループよりも、手足の冷たさのつらさが大きくやわらぎ、だるさ・むくみなどの不調も軽くなりました。

冷え性の鍼灸治療

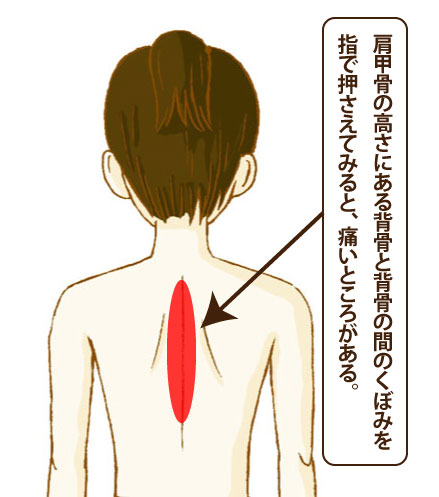

冷え性の改善で大切なのは、体の中をめぐる「血流(血の巡り)」を良くすることです。鍼灸では手足やお腹、背中などのツボを使って自律神経のバランスを整え、体の内側から「温まる力」を引き出していきます。

これにより、冷えだけでなく肩こり・頭痛・むくみ・生理不順などの不調も一緒に改善することが多くあります。継続することで体質そのものを「冷えにくい身体」へ導きます。

冷え性の鍼灸治療症例

冷え性で悩んでいる方は非常に多く、特に女性に多く見られます。実際に当院へ肩こり、腰痛、自律神経失調症などで来院される方を問診すると、過半数以上の方が手足の冷えを自覚されています。

冷えは単なる体の末端の問題ではなく、血流や自律神経のバランスとも深く関係しています。そのため、鍼灸治療で手足の冷えを改善していくと、肩こり・頭痛・生理不順などの症状も一緒に軽くなることがよくあります。

以下の症例は、冷え性の改善とともに体全体の不調も和らいだ一例です。

靴下履かないと眠れない|30代女性

長年、手足の冷えに悩まされていた30代女性の症例です。冬は靴下をはいて寝ないと眠れず、夜中に足先の冷たさで目が覚めることもありました。生理不順や慢性的な頭痛・肩こり、夕方になると足がむくむなど、体全体の不調を感じていました。

初診時は下半身の冷えと全身の血流低下がみられ、東洋医学的には「気」と「血」の流れが滞っている状態でした。鍼灸では自律神経を整えながら血流を促し、体の内側から温めることを目的に施術を行いました。

使用した主なツボは三陰交・太衝・足三里など。週1回の施術と毎日のセルフお灸を続けた結果、1か月後には夜の足の冷たさが軽減し、3か月後には体全体が温まりやすくなりました。

患者さんは「今年の冬は靴下をはかなくても眠れそうです」と笑顔で話され、その後も月1回のメンテナンス施術を継続し、体調が安定しています。

まとめ

冷え性は、単に体が冷たいだけでなく、血流や自律神経、ホルモンバランスの乱れなどが関係しています。鍼灸治療で体の内側から巡りを整えることで、冷えだけでなく肩こりや頭痛、生理不順などの不調も改善が期待できます。冷えを放置せず、体質から温めるケアを始めてみましょう。